載於台灣建築報導雜誌社 2010年8月號

演講人: 傅約翰 John Friedmann

演講地點: 英國倫敦大學學院

時間: 2009年5月26日

翻譯: 楊思勤

前言

本篇演講為傅約翰於2009年5月24日在倫敦大學巴特雷學院為表彰彼得霍爾教授對於都市規劃與更新之貢獻所做的一場演說。 演說內容大部分與傅約翰先前發表於2009年2月份的《國際發展規劃評論》 相同。 此演說之中文翻譯得到作者與《國際發展規劃評論》雙方同意及支持得以發表。特此註明。

作者簡介

傅約翰 John Friedmann, 1926年生於奧地利維也納。 1955年 從芝加哥大學取得博士學位後先後在美國,南美洲,以及東亞從事規劃的工程。 1969年他在南加大(UCLA)的建築規劃研究所創設都市規劃課程,並且擔任系教授長達14年,後來任教於澳洲墨爾本大學。傅約翰目前於加拿大卑詩大學的社區與區域規劃系所擔任榮譽指導教授。傅約翰為創造世界城市(world cities)概念之學者之一 ,其一生貢獻影響二十世紀後期都市規劃學、社會學、人文地理學與政治經濟學。

演講內文

各位好。在我準備這場演說的時候, 我的第一個想法是好好地回顧過去,談談我的人生經驗,把未來的前景留給未來去說,讓明天去交代明天事情。 但身為一個規劃者我實在做不到。 因為我們的職責就是處理當今之務,並替未來做好準備。在演說結束之際, 我有幾項關於現行世界情況的評論以及對於未來展望的總結。

我演說的題目叫做相迎規劃, 擁抱發展。

我並不想以我一生的趣聞軼事來娛樂諸位。我想傳遞一個明確的信息: 建設規劃必須與未來接軌。我們無可避免地會想起馬克思給我們的忠告: 規劃建設從來不取決於我們自己的選擇。我們可從過去吸取教訓,但是規劃的決策從來不是科學依據或辯證下的產物。因為未來的事情取決於當下現實的時空背景。人能思考未來可能會發生的幾種情況走向, 換句話說,我們可以臆測一個抽象的未來,但我們制定出的法規卻只是一項項實驗性的策略。 這些法規可能是我們絞盡腦汁後的最好對策,但我們永遠不會知道它們在未來的成效如何。 建設規劃的本質其實是研究未來的一種學習方法。未來是一體兩面的。它既是我們選擇以政策干預打造出的未來,同時也是一個我們無法以任何有意義的方式來設計的未來。

建設規劃可以是一種催化劑—舉例來說,建設規劃能帶動科技,利用現有替代能源的途徑促進地方發電產業。但這並不是一定。就算白了髮絲,人類永遠無法測透未來的變化。請容我先簡要地指出演說的主旨, 隨後進入故事的主題。我認為 優質的開發計畫與持續的社會學習過程息息相關。但在一特定的時間點及地點上發生的優質計畫並非必將在另一時空下能開花結果。不可避免地,我們必須隨時謹記: 誰在學習,所學為何? 在思索政策所產生的各種後果時,我們必要吸收許多的教訓及啟示。

我接下來將講述我的人生經歷以及我在過去60多年中在政策規劃這門高深學問上的一些心得。故事要從1945年的聖誕節後說起。 當時我在美軍部隊裡擔任情報工作者。我到達德國的時候,大多數的城市已經殘破不堪。18個月後我從軍中退役, 並回歸到普通老百姓的生活。當時的我21歲。 我替家鄉的報紙卡拉馬祝公報寫了一篇關於我在海外的經歷,繪聲繪影地描述出一個歷經6年血戰的戰敗國彈盡糧絕的苦難。 從前的優秀血統民族在我眼前變成了一支衰落並且徹底地被擊敗征服的亡國子民。 破碎成塵土砂石的城市似將一蹶不振。我預測那是支沒有未來的民族。

然而這樣的預言完全不符合後來的事實。當身為科隆市長以及基督教民主黨的主席康拉德•阿登納(Konrad Adenauer) 贏得1949 年的聯邦總理大選後,佔領軍(英, 法, 美) 執行的貨幣改革計畫使西德重獲穩定,一個全新的德國遂在塵土中重起。德國的城市雖在戰爭中被強烈摧毀,但他們在當下迅速地重建。德國人擁有科學與技術性的知識,工作倫理,紀律與有效的統整組織。這最終賦予了他們的國家在相對較短的時間內重回前列工業國家的能力。這是我第一次對一個國家的發展前景所做下的離譜判斷; 之後也有類似的情況。 以為可以洞悉未來的我,熟不知未來之事非人能完全知曉。

1948年秋天我於芝加哥大學規劃所修研碩士課程。完成學位時便擔任田納西河谷管理局 的地域研究局的工業經濟學家。在拜讀過由劉易士•孟福(Lewis Mumford)所著的城市萬千(Culture of Cities)後, 我急於想知道鼎鼎大名的TVA的規劃過程。許多人認為TVA證明了區域發展的可行性。的確, TVA本身就是一個區域發展的典型縮影。我翻遍TVA的技術資源與圖書館, 想找到這個區域的總體計劃(Master Plan) 。令人訝異的是,幾個禮拜下來我一無所獲。TVA是一個負有使命的規劃機關, 這點無庸置疑。但是TVA的規劃竟缺乏綜合性的區域計畫作為後盾, 此事令人震驚。 沒有計畫,哪來的規劃? 規劃者的使命又在哪裡? 我花了幾十年想找到這些問題的答案。 更適切的問題是: 我們應該如何看待規劃本身?

我在諾克斯維爾蒐集的經濟發展數據最後成為我的博士論文資料。當TVA 得到它的委任立法權後,它被推崇為一個統整機制,有效地管理田納西河及其支流的各項發展要點—諸如防洪、導航、水力發電與育樂修憩。要知道“經濟發展”這個辭彙在1948年還不廣為人知,不過TVA成功地利用水資源活絡先前貧窮的農村地帶。我的研究指出一個重大發現,原本的河谷盆地上是一個更大的能源中心,由TVA 壟斷,製造低成本能源。因此,大規模、跨區域的電氣化不僅使偏遠地區透過合作互助得以享用充沛電力,更重要是聯絡起河谷周圍的那什維爾和孟斐斯…等城市。TVA使這些城市能夠負擔廉價水利以及煤力發電,工業化因此得以推動。 原本的水資源發展計畫最終擴大成一個活絡區域發展方案。此方案也適用於那些管理大都會區及其衛星都會區的機構。 很多產業由原本紐英格蘭的據點移師到美國東南(那裡多數的鄉下勞工都還沒有加入工會)。 雖然沒有具體的綜合計畫,TVA 還是促進了區域性的經濟發展並且連結美國東部空間經濟的重大重整。值得注意的是,以上種種的發展成果都不在原本的規劃內容裡。在1950年代初期“區域發展”(regional development) “城市區域” (city region) , 與“空間經濟”(space economy) 都是不存在的觀念。

我人生的下一站來到巴西。 我先在帕拉省的貝倫參加規劃亞馬遜熱帶雨林的建設課程。1955年的我才剛剛拿到區域規劃的博士學位,對巴西一無所知,也不懂半句葡萄牙文。我對於區域發展的知識都來自於在TVA工作的那兩年。很多人大概會覺得這是個不詳的開始! 你們想想,從小小的田納西河谷到全世界流域面積第一大的亞馬遜河,這兩者的規模這根本不能比較。但所謂水到渠成,我還是全力以赴。 接下來的兩年半, 在我學會說葡萄牙文後,我來到曾為殖民城市的薩爾瓦多。她位於位於巴西東北部, 是巴伊阿省的首府。我幫助當地建立區域建設規劃的研究與訓練中心,隸屬聯邦大學經濟系下。學海無涯,對自己喜歡的學術, 我發現永遠有學不完的事情在等著你。

我在巴伊阿學到幾件事情。我發現“發展” 這詞彙,並不屬於一般大眾的生活用語,而是知識份子們在他們的小圈圈內所用的名詞。一般老百姓所在意的是實際上可以改善他們生活品質的東西,例如一份工作, 一張遮陽擋雨的屋頂,用電,乾淨的自來水,基本教育,醫療管道。 “發展” 是一個抽象的名詞,普羅大眾很難體會。 他們在乎的是腳底下踏者的,親手摸的著的,肉眼看得到的巴西利亞。

總統庫柏契克(Juscelino Kubitschek) 投入畢生心力堅持的遷都計畫把巴西首都從喧鬧的里約熱內盧遷至一千多公里外,位於內陸地勢險峻的中央高原上。 相傳在十九世紀,聖母馬利亞的異象曾在這裡顯現。因此這裡被視為天堂與世界交會的聖地。 庫柏契克想打造一個新首都,一個永遠不會為後繼政府所杯葛的決定。在激情的企劃與施工過程中,資金不斷地湧進輸出,老百姓昂首期盼改變降臨。這是一個會改變整個國家地理政治的決定。

巴西利亞起初的都市計畫草圖由贏得國際競圖的盧西奧•科斯塔(Lúcio Costa) 所發想。 合作把計畫落成為建築大作的建築師是科斯塔的學生,同時也是總統庫柏契克的好友:奧斯卡•尼邁耶 (Oscar Niemeyer) 。庫柏契克成功說服巴西人民萬眾一心地期盼新首都的建成。歸納以上兩點,我們可以得知催生巴西利亞的建設的主要成因為: 一,以天靈異象來選規劃地,二,任用擁有群眾魅力,能言善道的領袖。這兩樣因素既不在我們所了解的規劃範疇內,也沒有一樣是我們所熟知的發展綱領。遺憾的是,庫柏契克與施政同工們三年任期結束後,一個軍隊政變結束了巴西的民主政權, 並且施行獨裁專制長達21年。

之後我來到了亞洲。1958到1961兩年間我在南韓首爾的美國援外使團工作。南北韓在北緯38 度線達成了停火協議。 韓戰後的南韓大刀闊斧地展開各項重建工程。我以為我總算能在南韓獲取正式的建設規劃經驗,無奈事與願違。 在歷經12年的美援後,大韓民國的獨裁總統李承晚遭到全國性大規模的學生抗議,並在1960年的四月被流放至夏威夷。民主政治有一度取得民心,但卻匆匆過幕,因為朴正熙將軍立即(譯者注: 於1961年)發動軍事政變,結束民選政府,成立軍事政權。

在朴正熙17年的執政歷史下,南韓的經濟發展呈現驚人的成長。 這樣的成果來自於政府與民間資本互惠型的緊密合作與美國所提供安穩的軍事後盾。 或許,建設規劃到頭來只是一個幻象。從實際面上看來,重要的不是規劃的學術性,技術層面的精通掌控或專業上的優勢。真正的關鍵是權力鬥爭,模糊不清,以及難以論斷的歷史脈絡及走向。

我於1961年初回到了美國。勞伊德洛德溫(Lloyd Rodwin)聘任我在麻省理工學院擔任區域規劃的教職,並邀請我加入馬丁梅爾森(Martin Meyerson)的哈佛研究團隊以幫助當地政府在委內瑞拉東邊新建的成長中心(growth pole)設計圭亞納城(Ciudad Guayana)。圭亞納城企圖成為鋼鐵中心,它的願景在於促進委內瑞拉的經濟多元化並且吸引更多居民進駐人口稀少,但擁有豐富資源的奧利諾科河域。這項企劃案由麻省理工學院畢業的拉法爾(Alfonzo Ravard) 將軍負責。拉法爾委任這項計畫給麻省理工學院與哈佛大學合作的都市研究中心,提供技術及研究性質的服務。

專制,中央集權的委內瑞拉擁有豐富多元的區域經濟體系; 其人口及城市分布高度偏重於國家的政權中心。有鑑於此,在1960年代,總統羅慕洛•貝坦科爾特(Rómulo Betancourt) 計畫設立新的區域成長中心。在眾多候選地區之中最具前景的即是圭亞納城。但正如我當時提出的隱憂一樣,為期三年的國家規劃 (Plan de la Nación) 並沒有通過區域發展的國家法案。 最可能的理由就是當時還沒有區域發展的概念。 不顧洛德溫教授的忠告,我積極摧使國家法案儘速通過,並為這項法案提供理論與經驗的論述—也就是於1966年由麻省理工學院出版的《區域發展政策: 委內瑞拉的個案研究》。刊物出版時的我已到達智利,我再次以為智利是一個能讓我力行區域政策的機會。

福特基金會請我在智利領導一項大規模的區域發展,提供都市政策與社會服務項目給正在崛起的基督教民主黨政府。當時的領導者為愛德華多•弗雷•蒙塔爾瓦。 起草之時,智利學者阿胡曼(Jorge Ahumad) 協助甚多。 我初識阿胡曼的時候,他正領導一個位於卡拉卡斯國立大學的發展中心,叫做CENDES。阿胡曼是弗雷重要的經濟諮詢專家。他為我們在區域發展的國家政策這塊領域打下了不可抹滅的根基。 如同委內瑞拉,智利也採取集權制。阿胡曼蒞臨過我在卡拉卡斯的研究發表,深知我對於高度極權國家內的建設分布持有強烈的區域性主張。

我花了許多時間才了解我們在智利所接觸到的議題與我在大學學到的東西截然不同。美國的主流規劃主要在於找出一塊土地 ‘最好的’ 利用方法使地方達成明確且特定的發展目標。但弗雷政府的規劃方法則是打造新的國家機構來促進發展。弗雷政府的規劃手法是一項“改革” 。這項適用於中央集權制度下的社會改革是這樣安排的: 中央規劃辦事處在總統任內成立,底下擁有宏觀經濟與區域規劃部門; 住宅部門與都市事務部,目的在於整合不同的都計部門及機關。 新成立的大眾宣導處直屬於總統辦公室以策劃及推動關注最貧困城鎮人口的項目。 之後農村土地改革機構也跟進成立, 但並不歸我們管轄。

1965到1969年間我住在智利。在這4年間,我獲益良多。我學到四件關於建設規劃的黃金定律。第一, 要改變智利長久以來的空間發展模式幾乎是一件不可能的任務,但這不意味著我們不能去嘗試。 回頭看委內瑞拉的圭亞納城,經過工業化與造鎮工程打造了新發展區塊。 不過,在智利並沒有那麼偏遠的地方來落實類似的策略。弗雷政府求好心切地為了擴大國家發展建設並啟動多項政策大綱,可惜最後不敵首都的發展勢頭。 今天,聖地牙哥的大都會區人口佔了全國的40%,且創造智利全國45% 的國內生產毛額。我要特別提出一點, 我認為一旦空間結構設置好後,它會自己展開更新的程序。 如果中途要改變起初的設置會很困難。

第二,民眾的期待與需求總是跑在政府的施政前面。不管聖地牙哥(多數移居者鎖定的目的地)推出多少同性質的房屋問題解決方案,房屋需求仍然持續增長。我仍然記得收音機中傳出總統安撫民心的宣導。他的話語言猶在耳,卻隨風而逝。 幾年之後,薩爾瓦多•阿連德 (Salvador Allende) 被選為總統。 民眾期盼左派能夠以不同於弗雷的極權方式即起直追,解決急迫的社會訴求。但誠如大家所知道的,這個希望沒有被實現。阿連德在一次堅守總統府的行動中被美國政府所支持的軍隊政變推翻。這次的軍隊政變展開了接下來17年的皮諾切特的極權統治。多數左派的領袖不是 “失蹤” ,就是被流放了。

第三,皮諾切特政權採取民營化與撤銷管制規定的方針雖然使經濟快速起飛成長,但同時也導致貧窮化。 到了皮諾切特執政結束的1990年,貧窮指數達到34% (極度貧窮指數更高達12%),這現象與朴正熙領導之下的南韓相當類似,結果造成人民對於民主與經濟發展的關係的質疑。在一次機緣下,智利的國家規劃所ODEPLAN所長告訴我智利缺少有才幹的企業家。企業精神—“創造性破壞”早在1911年就被奧地利經濟學者熊彼得( Joseph Schumpeter) 認定為資本累積的推手。但由國家主導的投資機構CORFO並不能夠取代根本的企業家精神。其實在合適的體制下,智利人的企業手腕並不亞於其他國家的人民。因此弗雷希望在法律護航之下, 能確保企業的公平發展。 可惜這個願望被傳統的農村寡頭政治觀念所束縛。 居民寧可死守他們的財產也不願從事風險較大的企業經營。另一方面, 軍事政權則公佈了新的憲法,允許年輕的技術專家官員/政治論者嘗試執行米爾頓•傅利曼(Milton Friedman)的新自由主義。 一旦社會的秩序得到維護,寡頭政治的焰氣殆盡後,年輕企業家的確能融入新的體系並在整體過程中得益獲利。

智利給予我的第四個啟示就是具以實踐並從中學習。邊做邊學,摸石頭過河的策略對建設規劃來說相當重要。我以“內行人”的身分來到智利,但我到底在行什麼呢? 我所知道的都是從我過去的職務中所學到的。 但是沒有任何經驗告訴我原來只要選定“成長中心” 就足夠形成興起區域發展。對於未來,充其量我們只能提出假設性的理論[也就是有漏洞的理論]。像我的空間建設理論就忽略了右翼獨裁者皮諾切特的企業能量。皮諾切特的 “芝加哥男孩” (Chicago Boys)的純理論思維具有炒作性質,但因為有軍事後盾的關係,芝加哥男孩可以應付自身政策所帶來的嚴重社會問題。這和採取中間路線的基督教民主黨相當不同。最後,獨裁者的政治實驗成功,並且在不違法的情況下成功實行於社會。就這樣,民主政治輸給了右翼獨裁。

1969年,我應允擔任加州大學洛杉磯分校新的規劃研究所所長。從事全職教職後, 我接觸實體建設規劃的機會變的相當有限。多半是短時間在日本、泰國、莫三鼻克、埃及、奈及利亞…等地的訪談。接下來的32年,我致力於學術研究。我與夫人在澳洲生活的五年中開始對中國產生極大的興趣,因此於2001年前往溫哥華的卑詩大學繼續研究,目前過著半退休般的生活。

我在中國的第一次訪談為1985年改革開放初期。 我在 北京、南京、無錫、 上海、及廣州這五個城市演講,我深深地為一種反差而著迷。這種反差來自拉丁美洲與中國的經驗衝突. 我在韓國任職的時候就相當嚮往中國文化,對於中國的熱情使我投身中國都市化的系列研究。我極盡全力找遍以英文撰寫/翻譯的資料。 語言的隔閡加深了資料收集距離感與困難度。我開始研究中國的發展史時特別在書中的“發展”這詞上做了記號, 因為我不相信西方的發展理論啟迪中國現在的卓越轉型。 弗蘭克(André Gunder Frank)在他最新大作— 白銀資本:重視全球化中的東方, 闡述了他的激辯。他說,以常理來看,我們今天所談論的中國從來就不是一個 “未開發”的國家。她是一個早已擁有進步文明的貿易強國。中國目前的落後絕大部分來自於技術資源的不足。弗蘭克的論述把中國的角色重新放回到世界歷史裡面。 弗蘭克指出, 直至18世紀末工業革命爆發,先前的世界的經濟重脈都是以中國為中心。從哥倫布到亞當史密斯及其他歐洲後輩學者都如是認為。 一直到十九世紀, 歐洲才趨強勢並且重新聲明以歐洲出發點為準的歷史脈絡。知名明史學家布魯克(Tim Brook)也這麼提到: “中國從不屬於歐洲, 它本身即是世界的中心” 。

如果想要了解並解釋中國的崛起以及它動輒影響全球的權力,我認為我們必須得慎重地接受這項歷史修正。中國的崛起不是媒體頭條下的“奇蹟”, 而是一項既長又痛苦的療傷,為要復甦起來。 中國的君主帝制在1911年畫下句點, 接踵而來的是共和時期的權力糾葛與日本侵華。1949年毛澤東與中國共產黨竄攬中國政權迎來農業公有化,中央集權經濟,重工業優先發展以及文化大革命。 改革開放後,中國終於打開大門迎向世界。 自由市場經濟化和高速的都市成長皆為中國發展故事的章節。 然而這並不是一個僅僅關於“發展”的現代化故事,而是一道漫長的歷史過程。 沉睡的猛獅甦醒過來要成為先前主導全球的顯赫地位。 這樣復甦的過程必須藉由中國的內部發展而非外資所驅動。復興包括相互重疊的工業化,都市化, 與現代化。但他們成功的任何可能無疑將有賴於已經積累的社會與文化資產—舉例來說,以農村統轄的形式,在強烈的集體認同意識上,官僚經驗上, 提高識字率上,以及其他重要的因素上。 最重要的是,根深蒂固的儒家文化強烈地影響中國,打下思想基礎。正如猶太教及基督教文明一手打造起的西方體系,歷久彌堅。 發展實際上被理解為一種技術上的術語,並且只在理解其歷史脈絡中具備意義。但相對上的成功及失敗是不能被解釋的, 除非我們先理解了過程的來龍去脈。這就是我與中國過招後深刻的體會。

我要以幾個想法來結束我今天的演講。與其把我上述關於規劃建設的長篇大論的經驗做個冗長乏味的總結, 我倒想凝視籠罩人生前方的那片濃霧,思索不可知的未來。

到了本世紀中,建設的政策進程會將如何轉變? 答案無人知曉, 唯一確定的事情就是那將不會是任何我們在過去中所見證過的過程。 幾項全球趨勢值得各為注意。到了本世紀中,全球人口約將以一個不均衡的發展突破九十億大關。這樣驚人的成長為今日世界人口總數的三分之一,等於兩個中國的人口。 對全世界來說, 這是了不起的成長,但是對許多國家來說,它們正在以相同的趨勢流失人口,尤其如高度工業化的西歐,俄國,日本或者烏克蘭。 如果排除移民政策,北美也將面對相同性質的人口減少問題。 人口減少將激化人口老化問題,人口老化將會導致社會發展停滯不前而非參與構建更加競爭性且創新的社會發展。

全世界的都市化指數[於2007年] 已超過50%,可能將持續升高至 75%。於此同時,不論以絕對或相對數據看來,世界各地的貧窮程度也在持續惡化當中,即使構建安平樂居的社會目標依然存在。這些窮困與廣受威脅的區域 將會繼續輸出移民,使人潮匯集至各國主要大都會區域以及北半球的富裕國家。

以上是我們已知的全球動向。思潮湧現,人心思變,當代產生的新意識會完全改變我們思考未來建設與規劃的方向。容我列舉一些指出未來變遷的書名: 《轉淚點: 成長典範的結束》 ; 《成長的極限: 三十週年最新增訂版》 ;《沒有石油的明天: 能源枯竭的全球化衝擊》 ; 《崩毀:社會如何選擇失敗或成功 ;《在地幸福經濟》 ; 《世界邊緣的橋梁:資本主義、環境,以及穿越危機到永續》 。大致上來說, 上述這些暢銷書的作者對於人類物質與生存議題都相當樂觀, 但他們也都堅信這個世界的遊戲規則徹底改變了。 種種強烈的證據都顯示我們已身處一個聚集全球暖化,氣候變遷,水資源短缺, 沙漠化, 石油產量觸頂,熱帶雨林消失,非再生能源以及生物多樣性耗盡的世代。 這些生態災害頻催我們重新思考‘發展’—這個被我們過度使用的名詞。 如何再定義我們面對解決問題的方式絕不短缺。但很顯然地,現在並非談論實現世界’大轉型’的時候。

身為建設規劃者的一份子,在越過一道道橋梁鴻溝,面向世界之盡,我們應該做些什麼? 第一,我們必須認知到我們所居住的物質世界一定會遇到限制; 成長絕對不會是無限的。第二,我們要構建並切確實行宏觀經濟表現的新標準及準則,這包含計算出對養育我們的物質世界所造成的破壞。第三,我們應該重新對焦我們對於永續發展的上的付出, 尤其該檢討的是世界上的富國以及數個產出最多生態足跡的國家,因為是這些國家對其他國家設定了標準。 最後, 持續減少的生存空間及日漸稀少的資源基礎卻要負擔我們不可持續性的生活模式。當不同國家在取得及控制資源時利益相左之時,我們必須試著為極度危險的衝突畫下句點。

我想要以一首由德國詩人/劇作家貝爾托•布萊希特(Bert Brecht) 於1929年寫下的詩句作為結束:

世界之改變,代價萬千

需備盛怒頑強,科學乖張

急如星火之創制,道遠任重復自省

需備忍耐如冰霜,堅命不移

曉一事之始末,析萬事之總合,

惟真相之教訓方能扭轉現實

Das Badener Lehrstück vom Einverständnis

後記

演說結束後,在場學者多方提出問題。話題圍繞於開發中國家議題上。 一名中國來的學生提問關於成長中心的選定程序與結果。傅約翰強調政府撿選成長中心不能只是列舉重點區域,實際上的施政,法案的通過以及穩定的市場資金支持不可忽視。傅約翰話鋒一轉提及大眾對於世界城市的迷思。他提到: 並不是每個城市都能成為世界城市,也不是每個城市都

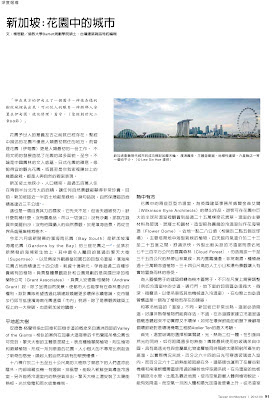

應該成為世界城市。 他在1982年發表的第一篇有關世界城市的文章之後,受到新加坡的注目。新加坡迫切想知道晉級成為第一層級的世界城市的妙方。傅約翰再次重申全球/世界城市是學術概念,本是用以批判與觀察全球地理和城市變遷的箇中道理,不一定有對應的衍生政策。世界城市概念真正的目的並不在於提供所謂的成功秘訣給每個城市好讓大家都能榮登世界城市的寶座。

譯者認為這是難能可貴的提醒。發展在於進步與突破,而非慣性競爭。與其汲汲營營地爭當‘前幾名’或是一昧拷貝西方現代化的過程,各城市倒不如仔細思考自己之於全球的定位。如何邁向跨城,跨區域,以及跨國家的發展合作需要各行各業有創意的學者才士共同發想與實現。

----

endnotes:

i世界城市這一觀念的衍生有幾位學者功不可沒: 蓋迪斯(Patrick Geddes), 彼得霍爾(Peter Hall) ,傅約翰以及後來居上的沙森(Saskia Sassen) 。全球化以及結構變遷促使傅約翰在1980年初期提出世界城市的概念。1986年傅約翰與渥夫(Geotz Wolff )共同發表《世界城市假設》 (World Cities Hypotheses), 認為世界城市是國際資本的聚集地,且擁有最多跨國企業的總公司或控管中心。 全球城市是全球資本在全球經濟網絡中的基地. 它們大幅地影響了當今世界人口, 貨品, 資訊, 資金的流動與連結. 資料參考來源詳見: 台灣大學地理學報 第三十四期: 41-60(2003)

ii美國聯邦政府在大蕭條(Great Depression)時,所進行的國家計劃中,最令人津津樂道,也是最成功的一項規劃就是田納西河谷管理局(簡稱TVA)。當時的美國總統羅斯福規劃了許多新計劃及代理機構來活絡經濟受創的地區。因為田納西河谷常面臨水災、森林濫伐及水土流失問題,TVA 得以成立。自1933年開始,TVA藉由敎導較佳的耕種方法、重新種植樹木及興建水壩來減少上述問題。TVA的另一項重要功能在負責產生及販售過剩電力、創造就業機會及保存水力。幾乎從一開始,TVA就成功地舒緩了田納西、部分肯塔基州、阿拉巴馬州、喬治亞州、北卡羅來納州及維吉尼亞州的經濟困境。資料來源: 中文維基百科: http://www.americancorner.org.tw/americasLibrary/category/page/es/tn/tva_1.htm。

iii The Turning Point: The End of the Growth Paradigm

iv Limits to Growth: The 30 Year Update

v The Long Emergency

vi Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed

vii Deep Economy: The Wealth of Communities and the Durable Future

viii The Bridge at the End of the World: Capitalism, the Environment, and Crossing from Crisis to Sustainability